Comment évoluent les inégalités de revenus en France ?

Après une baisse dans les années 1970 et 1980, les inégalités de revenus repartent à la hausse depuis la fin des années 1990. Notre synthèse avec les principaux indicateurs sur le sujet.

Publié le 8 juillet 2025

https://www.inegalites.fr/evol-inegalites-long - Reproduction interditeL’évolution des inégalités de revenus en France est sujette à de vifs débats. Pour comprendre le phénomène, il faut l’analyser au cours du temps et utiliser différents indicateurs. Notre synthèse sur le sujet fait apparaitre un tournant à la fin des années 1990 qui sont marquées par une remontée des écarts. Observons les différents indicateurs.

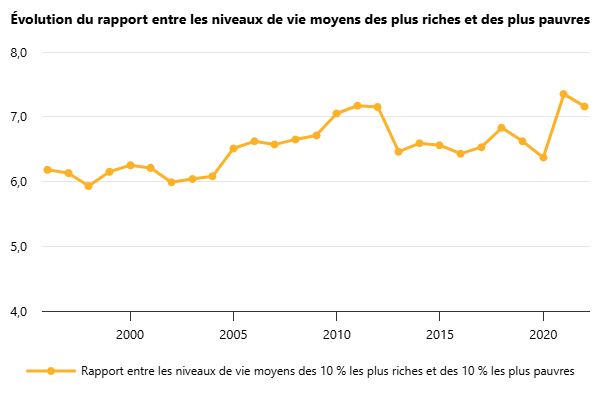

L’un des indicateurs le plus simple à utiliser pour mesurer les inégalités de revenus est le rapport entre le niveau de vie moyen des 10 % les plus riches et celui des 10 % les plus pauvres. Au cours des 30 dernières années, le ratio entre les revenus moyens des plus riches et des plus pauvres s’est d’abord maintenu à six environ pendant près de dix ans, entre 1996 et 2004. Il a augmenté par la suite, pour dépasser sept entre 2010 et 2012. Après une nouvelle baisse ensuite, il atteint des niveaux jamais enregistrés par l’Insee : 7,35 en 2021 et 7,3 en 2023. Lorsqu’on tient ainsi compte des extrémités de la distribution, les inégalités sont actuellement au plus haut depuis trois décennies.

Source : calculs de l'Observatoire des inégalités d'après les données de l'Insee – © Observatoire des inégalités

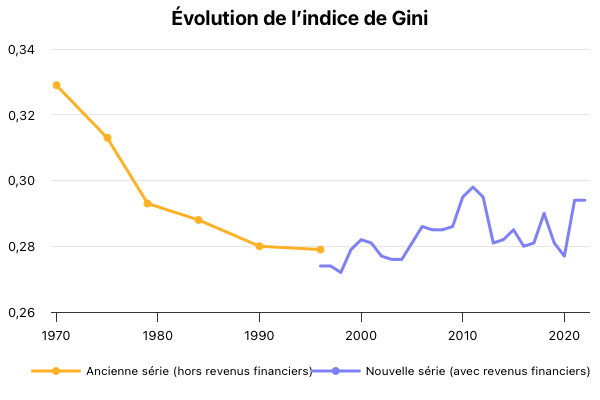

« L’indice de Gini », un autre indicateur, est plus complet car il compare la répartition des revenus dans toute la population à une situation d’égalité théorique. Plus il est proche de zéro, plus on s’approche de l’égalité. Plus il tend vers un, plus l’inégalité est forte. Cet indice diminue jusqu’au milieu des années 1990 pour atteindre un point bas à 0,272 en 1998.

À la fin des années 1990, on assiste à un tournant dans l’histoire des inégalités de niveaux de vie en France : l’indice de Gini se remet à augmenter fortement jusqu’à un sommet de 0,298 atteint en 2011. En 2023, l’indicateur remonte à nouveau à ce niveau, à 0,297 précisément. La tendance à la hausse est sensible quand on écarte les valeurs extrêmes comme celles de 2011 et 2020.

Lecture : en 2023, l'indice de Gini des niveaux de vie est de 0,297.

Source : Insee - © Observatoire des inégalités

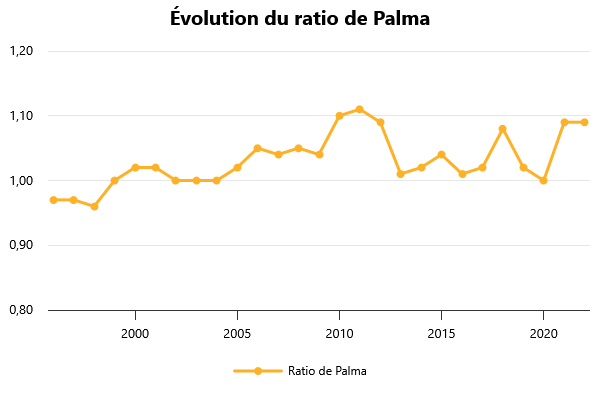

Ces tendances sont confirmées par le « ratio de Palma » qui rapporte la masse des revenus perçue par les 10 % les plus riches à celle que reçoit l’ensemble des 40 % les plus pauvres. En 1999, le ratio de Palma était de un : les 10 % les plus riches percevaient en 1999 la même masse de revenus que l’ensemble des 40 % les plus pauvres, pourtant quatre fois plus nombreux. La part captée par les plus riches dans l’ensemble des revenus a progressé significativement ensuite. Le ratio atteint un sommet à 1,11 en 2011. Entre 2013 et 2017, il est redescendu autour de 1,01. Il remonte à 1,11 en 2023, niveau équivalent à son point le plus élevé en 2011.

Source : Insee – © Observatoire des inégalités

Les inégalités de niveaux de vie, observées à travers ces différents indicateurs, n’explosent pas en France. Mais la tendance historique à la baisse s’est retournée. Tout au long des années 1970 à 1990, les revenus des pauvres et des riches avaient tendance à se rapprocher. Depuis la fin des années 1990, les écarts entament une remontée, avec des pics marqués en 2011-2012 et en 2018. L’année 2023 est parmi les plus inégalitaires des dernières décennies, notamment pour les indicateurs qui tiennent compte des revenus des très riches. La tendance à la progression des inégalités semble durablement installée.

La baisse du chômage entamée en 2015 a permis à une partie des plus modestes d’améliorer leurs revenus du travail. Mais pour beaucoup, il s’agit d’emplois précaires, mal rémunérés et parfois en temps partiel. Les prestations sociales augmentent moins vite que les autres revenus, dans certains cas moins que l’inflation. À l’opposé, la conjonction de diminutions d’impôts importantes (comme la suppression de la taxe d’habitation) et de rendements élevés des revenus du patrimoine (immobilier, actions, obligations, etc.) favorise les catégories aisées. La progression structurelle des inégalités nourrit de fortes tensions sociales car le bas de l’échelle des revenus – pas uniquement des foyers très pauvres – voit le reste de la société continuer à s’enrichir.

Photo / CC Hyejin Kang

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)