En euros, les inégalités s’accroissent

Les inégalités de revenus mesurées en euros s’accroissent entre les 10 % les plus riches et les 10 % les plus pauvres. Un indicateur rarement débattu.

Publié le 8 octobre 2021

https://www.inegalites.fr/En-euros-les-inegalites-s-accroissent - Reproduction interditeEn France, la quasi-totalité des commentateurs des inégalités de niveau de vie utilisent les indicateurs dits « relatifs » d’inégalité : en divisant les revenus des uns par ceux des autres. Pourtant, dans la vie quotidienne, on se compare pourtant bien en euros, en faisant une soustraction : on parle alors d’inégalités « absolues ». À l’Observatoire des inégalités, nous mesurons aussi cet écart.

Nous calculons la différence entre ce que touche le dixième le plus favorisé et ce que reçoit le dixième le moins favorisé. En 2019, les 10 % les plus riches perçoivent des revenus de 60 170 euros par an en moyenne, et les 10 % les plus pauvres, 8 710 euros. Plus de 51 000 euros les séparent, soit 4 300 euros mensuels. Tout cela est après impôts et prestations sociales, pour une personne seule.

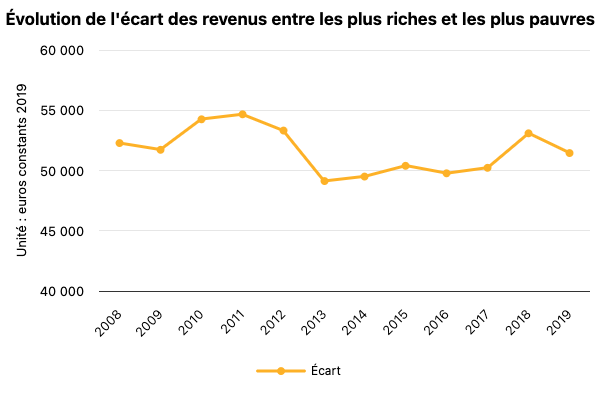

En 1996, l’écart était de 39 427 euros. Il a progressé très fortement pour atteindre 54 660 euros en 2011. Les choses se sont atténuées un peu ensuite, l’écart est repassé sous la barre des 50 000 euros annuels en 2013. Il est remonté à 53 000 euros en 2018 après les mesures fiscales très favorables aux plus aisés. Il est retombé à 51 460 euros en 2019, dernière année disponible. Dans ces chiffres, l’effet de l’inflation est déduit.

Si on fait un bilan sur les années récentes, la hausse de l’écart absolu est nette. Au cours des cinq dernières années (2014-2019), les plus pauvres ont gagné 280 euros (annuels) de plus, les plus riches 2 230 euros. Entre 2017 et 2019, depuis le changement de majorité, on a 60 euros d’un côté (5 euros par mois) et 1 290 euros de l’autre (plus de 100 euros mensuels).

Faut-il mesurer les inégalités de niveau de vie en relatif ou en absolu ? Le débat mérite au moins d’être posé. Pour comprendre les enjeux, vous avons développé la question dans cet article. Quand on raisonne relativement, on considère qu’un euro supplémentaire pour un riche vaut moins qu’un euro supplémentaire pour un pauvre parce qu’il couvre pour ce dernier des dépenses dont l’utilité est plus grande. Par exemple, quand vous augmentez de 10 euros une personne qui touche 100 euros et de 100 euros celle qui perçoit 1 000 euros, les inégalités relatives restent stables (le rapport est toujours de 1 à 10 [1]). Mais les inégalités absolues ont augmenté de 90 euros.

Qu’un euro soit plus utile à un pauvre qu’à un riche, c’est certain. C’est pour cette raison que le taux de l’impôt sur le revenu augmente avec le niveau de vie. Il réduit les inégalités absolues et relatives. Cela n’empêche pas que nous puissions admettre qu’une hausse de 10 euros d’un revenu soit équivalente à 100 pour un autre. Au fond, on a deux conceptions de la justice dont il faut débattre. Et ce n’est pas anodin car, si les inégalités relatives sont relativement stables au cours des cinq dernières années, ce n’est pas le cas de l’écart en euros.

Source : calculs de l'Observatoire des inégalités d'après l'Insee – © Observatoire des inégalités

Voir aussi :

- notre synthèse sur l’évolution des inégalités de revenus

- l’essentiel des inégalités de revenus : quels chiffres retenir ?

Photo / © Andrey Popov

[1] Car 1 000 divisé par 100 = 1 100 divisé par 110 = 10

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)