Revenus : quels sont les pays les plus inégalitaires au monde ?

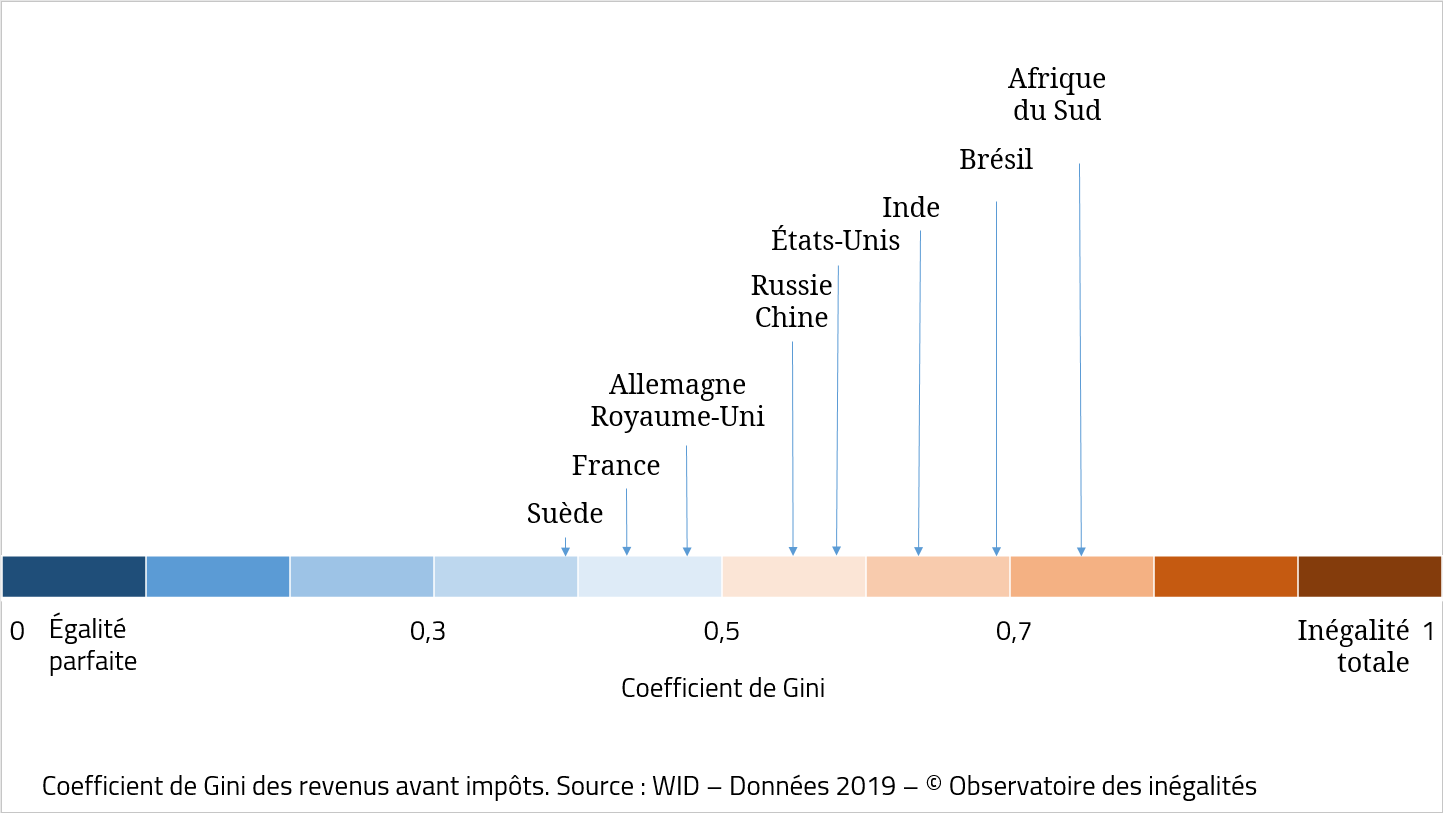

L’Afrique du Sud, l’Inde et le Brésil ont un niveau d’inégalités de revenus très élevé. Les pays les plus égalitaires sont tous situés en Europe. La France se place entre la Suède et l’Allemagne. Le coefficient de Gini permet de le mesurer.

Publié le 21 janvier 2022

https://www.inegalites.fr/Revenus-quels-sont-les-pays-les-plus-inegalitaires-au-monde - Reproduction interditeQuels sont les pays où les inégalités de revenus sont les plus fortes ? Leur niveau est extrême en Inde et au Brésil, où le coefficient de Gini dépasse 0,6 selon les données 2019 du Word Inequality Datase. Cet indicateur d’inégalités culmine à 0,75 en Afrique du Sud où la fin de l’apartheid en 1992 n’a pas réduit les immenses écarts de revenu entre les Blancs les plus riches et les Noirs les plus pauvres.

Les pays où les inégalités de revenus avant impôts sont les moins grandes sont situés en Europe occidentale, selon ce coefficient de Gini. Il est par exemple de 0,44 en France. D’autres pays font mieux, comme la Suède (0,39). Nos voisins britanniques et allemands sont à un niveau légèrement supérieur (respectivement 0,47 et 0,49).

Tous les pays riches n’ont pas choisi la voie d’une prospérité partagée. Les États-Unis disposent du revenu par habitant le plus élevé au monde parmi les pays les plus peuplés, mais le coefficient de Gini (0,58) les situe au même niveau que l’Iran ou les Philippines par exemple.

Le développement économique : nécessaire, mais pas suffisant

Dans les pays très pauvres, l’indice de Gini est systématiquement supérieur à 0,5. Pauvreté extrême est très souvent associée à inégalité extrême de revenus. Les 30 millions d’habitants du Mozambique, par exemple, vivent avec 2 000 euros par an en moyenne et le pays présente un coefficient de Gini proche de celui de l’Afrique du Sud (0,75).

Sous la barre de 0,5, on ne trouve que des pays dont les habitants ont un niveau de vie moyen d’au minimum 15 000 euros par an. Autre caractéristique commune : ces pays sont quasiment tous situés en Europe. Ils disposent à la fois d’un niveau élevé ou relativement élevé de revenus et d’un partage plus équitable, avec un État développé qui apporte protection sociale et services publics. Pour pouvoir partager la richesse et réduire la misère, il faut avoir atteint un certain seuil de développement économique. Dans ces pays, après une phase de forte croissance inégalitaire (la révolution industrielle), la redistribution de la richesse a permis de financer des services publics de haut niveau (école, santé, routes, etc.) et l’émergence d’une classe moyenne relativement importante. La fiscalité et les dépenses publiques ont ainsi à long terme des effets sur les inégalités au sein d’un pays, même mesurées avant impôts comme ici.

On a longtemps cru que le développement finissait toujours par entraîner un processus de réduction des inégalités par le partage des richesses [1]. Cette condition nécessaire n’est pas suffisante : des pays comme l’Inde, le Brésil ou le Mexique ont connu un développement économique spectaculaire, mais les inégalités y persistent à un haut niveau. Les anciens pays communistes ont connu des trajectoires diverses. Si certains pays d’Europe de l’Est figurent aujourd’hui parmi les pays où le coefficient de Gini est officiellement proche de ceux que l’on trouve dans le nord ou l’ouest de l’Europe (0,44 en Hongrie, 0,38 en Tchéquie par exemple), les inégalités de revenus se sont envolées en Russie et en Chine. Le coefficient de Gini y atteint respectivement 0,55 et 0,56 aujourd’hui. La croissance économique qu’ont connue ces pays depuis trente ans a été en grande partie captée par une petite fraction de la population. Ces exemples montrent qu’il n’existe pas de loi historique d’évolution des inégalités de revenus, et que peuvent s’installer des régimes, souvent autoritaires, où coexistent croissance et maintien des inégalités dans le temps.

| Inégalités de revenus au sein de quelques grands pays du monde | |||

|---|---|---|---|

| Population en millions | Revenu moyen en euros* | Coefficient de Gini | |

| Suède | 10 | 44 197 | 0,39 |

| France | 67 | 37 250 | 0,44 |

| Royaume-Uni | 67 | 34 880 | 0,47 |

| Allemagne | 84 | 40 111 | 0,49 |

| Russie | 147 | 21 304 | 0,55 |

| Éthiopie | 112 | 3 212 | 0,55 |

| Chine | 1 401 | 15 360 | 0,56 |

| États-Unis | 329 | 52 604 | 0,58 |

| Inde | 1 366 | 7 072 | 0,63 |

| Brésil | 211 | 13 990 | 0,69 |

| Afrique du Sud | 58 | 13 110 | 0,75 |

Source : World Inequality Database – Données 2019 – © Observatoire des inégalités

| Avertissement |

|---|

| Des données aussi globales doivent être interprétées avec prudence. D’abord, des indices de Gini similaires peuvent correspondre à des niveaux de vie très différents : c’est le cas pour les États-Unis et l’Éthiopie par exemple. Ensuite, la taille des pays varie fortement : la Suède compte trois fois moins d’habitants que la seule ville de Delhi en Inde. Ces données ne prennent pas en compte les impôts qui corrigent en partie les écarts. Enfin, n’oublions pas que les systèmes statistiques sont très inégalement développés d’un pays à l’autre. |

Photo / CC by Raoni

[1] Simon Kuznets, un économiste américain, est célèbre pour avoir formulé en 1955 l’hypothèse selon laquelle, au cours du développement économique d’un pays, l’inégalité commencerait par augmenter avant de finir par décroitre.

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)