Des classes préparatoires et des grandes écoles toujours aussi fermées

Les enfants de cadres supérieurs représentent au moins la moitié des élèves des grandes écoles et parfois jusqu’à 70 % (ENA et Polytechnique), alors qu’ils constituent à peine un quart de l’ensemble des jeunes de leur âge.

Publié le 9 avril 2021

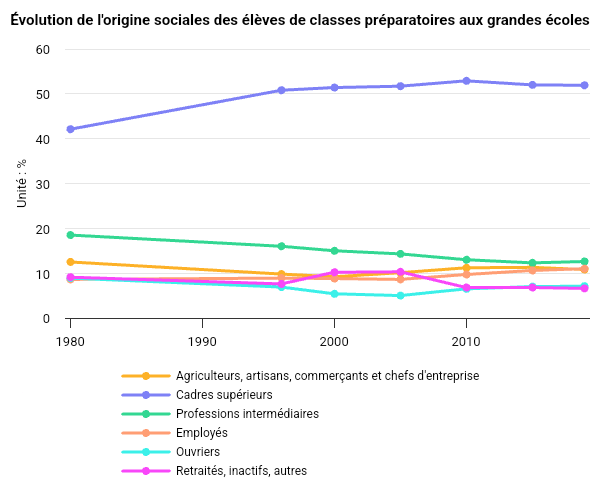

https://www.inegalites.fr/Des-classes-preparatoires-et-des-grandes-ecoles-toujours-aussi-fermees - Reproduction interditeLes enfants de cadres supérieurs représentent au moins la moitié des filières les plus sélectives de l’enseignement supérieur, et parfois jusqu’à 70 % (ENA et Polytechnique), alors qu’ils constituent à peine un quart de l’ensemble des jeunes de leur âge. Dès les classes préparatoires les catégories les moins favorisées sont très peu représentées : on y compte 7 % d’enfants d’ouvriers et 11 % d’enfants d’employés, contre près de 52 % d’enfants de cadres supérieurs, soit deux fois plus que leur part dans la population des élèves.

Ce déséquilibre s’accentue encore par la suite. Dans les écoles d’ingénieurs (hors université), les enfants d’ouvriers ne sont que 5 %, ceux de cadres supérieurs 54 %, dix fois plus. On ne compte plus que 4 % d’enfants d’ouvriers à l’ENA, 2 % dans les écoles normales supérieures et pratiquement aucun (0,4 %) à l’École polytechnique. Dans ces temples de l’élite scolaire, on est proche de 90 % d’enfants de classes favorisées si on inclut la fraction la mieux lotie des professions non salariées [1], ainsi que les professions intermédiaires.

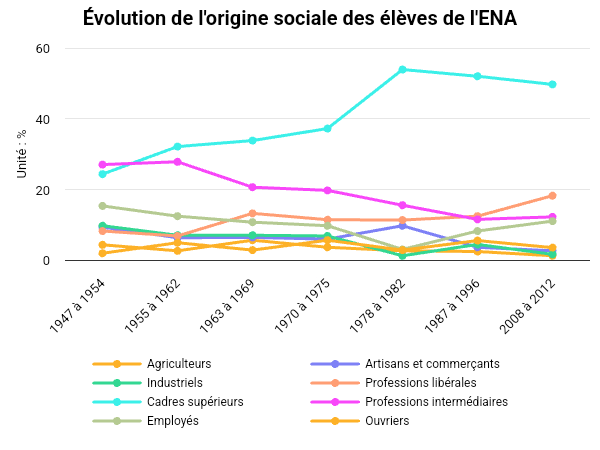

L’élitisme social des filières dites « d’excellence » ne date pas d’hier. Il y a 40 ans, les enfants de cadres représentaient 42 % des élèves de classes préparatoires, contre 51 % aujourd’hui. La part des enfants d’ouvriers a baissé de 9 % à 7 %. L’ENA est la seule école pour laquelle on dispose de séries de très longue période. La part des enfants d’ouvriers, qui était de 5 % dans les années 1950, n’est plus que de 4 % en 2015 ; celle des employés a été divisée par trois, passant de 12 % à 4,5 %.

Attention, durant cette période, la part d’agriculteurs et d’ouvriers dans l’ensemble de la population a diminué et celle de cadres et de professions intermédiaires augmenté. Tout compte fait, la part des enfants d’ouvriers a donc, en partie, résisté au déclin de la proportion des parents ouvriers, celle des enfants d’employés a augmenté en classes préparatoires depuis les années 1980, un peu comme leur part dans la population (de 25 % à 27 %). À l’ENA, les enfants d’ouvriers auraient presque mieux résisté que prévu. Dans une étude de référence sur l’évolution de l’élite scolaire entre 1950 et 1990 [2], Michel Euriat et Claude Thélot concluaient à une stagnation de l’ouverture sociale des grandes écoles, voire à une légère amélioration pour quatre d’entre elles (ENA, Polytechnique, HEC et ENS). Ce qui contraste alors, c’est que l’université s’est ouverte à grande vitesse au cours de la même période.

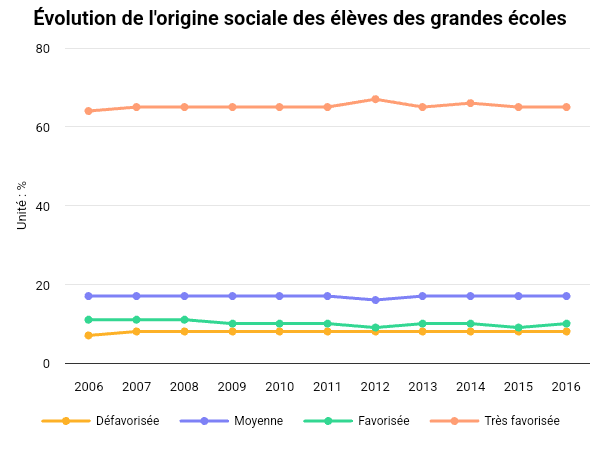

En dix ans, rien n’a changé

Depuis les années 1990, pas grand-chose n’a changé. L’Institut des politiques publiques (IPP) a mené une étude sur la période 2006-2016 [3]. Les étudiants ont été rassemblés en quatre grands groupes sociaux : défavorisés (enfants d’ouvriers et de personnes sans activité), moyens (employés, agriculteurs, commerçants et artisans), favorisés (professions intermédiaires) et très favorisés (cadres supérieurs, chefs d’entreprise, professions libérales). Résultat : rien n’a évolué dans ces grandes écoles au cours des dix dernières années. « Ces institutions d’élite sont restées largement fermées aux élèves des milieux sociaux défavorisés », en déduisent les auteurs. « Les dispositifs d’“ouverture” qui ont été mis en place par les grandes écoles depuis le milieu des années 2000 pour diversifier leur recrutement n’ont pas atteint leurs objectifs ».

Pour partie, l’élitisme des grandes écoles résulte d’un processus qui commence bien avant, dès les plus petites classes. Mais l’hypocrisie de la communication de ces écoles est grande : elles vantent leurs dispositifs d’« ouverture » ou de « diversité » mais changent le moins possible leur processus de recrutement. Aucune des majorités politiques successives n’a montré de volonté politique à agir dans un domaine où le constat d’inégalités majeures est ancien et bien documenté. La transformation de l’ENA et son rapprochement vers l’université vont dans le bon sens, mais il y a fort à parier que les résistances seront fortes. Quoi qu’il en soit, on assiste actuellement à une baisse du nombre d’élèves des classes prépa : les prémisses du recul d’une forme d’enseignement où l’on se noie dans la compétition au détriment de la réflexion ?

Source : Observatoire des inégalités, d'après le ministère de l'Éducation nationale – © Observatoire des inégalités

| Origine sociale des élèves des classes préparatoires et des grandes écoles Unité : % | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Cadres supérieurs | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Autres* | Ensemble | |

| Classes préparatoires aux grandes écoles (2019) | 10,8 | 51,9 | 12,6 | 11,0 | 7,1 | 6,6 | 100 |

| Écoles d'ingénieurs (2019) | 12,1 | 54,4 | 11,9 | 9,1 | 5,4 | 7,2 | 100 |

| Écoles normales supérieures (2019) | 7,1 | 64,2 | 9,9 | 6,8 | 2,3 | 9,7 | 100 |

| ENA (2015) | 9,4 | 68,8 | 8,7 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 100 |

| École polytechnique (2018) | 8,7 | 69,8 | 8,8 | 4,1 | 0,4 | 8,2 | 100 |

| Ensemble des étudiants | 10,9 | 34,4 | 14,0 | 16,8 | 11,5 | 12,5 | 100 |

Source : ministère de l'Éducation nationale, ENA, École polytechnique – © Observatoire des inégalités

Source : calculs de l'Institut des politiques publiques d'après le ministère de l'Éducation nationale – © Observatoire des inégalités

Source : ENA © Observatoire des inégalités

Photo : © yanlev - Fotolia.com

[1] La catégorie « agriculteurs, commerçants et chefs d’entreprise ».

[2] « Le recrutement de l’élite scolaire en France. Évolution des inégalités de 1950 à 1990 », Michel Euriat et Claude Thélot, Revue française de sociologie, vol. 36, 1995.

[3] « Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ? » Cécile Bonneau, Pauline Charousset, Julien Grenet et Georgia Thébault, Rapport de l’IPP n° 30, Institut des politiques publiques, janvier 2021.

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)