La précarité du travail a été multipliée par deux en quarante ans

La précarité du travail a fortement augmenté depuis les années 1980. Elle touche principalement les jeunes. Une analyse du Centre d’observation de la société.

Publié le 8 novembre 2024

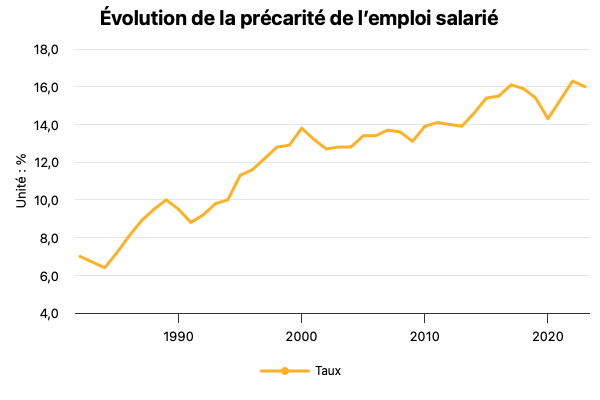

https://www.inegalites.fr/evolution-precarite-emploi - Reproduction interdite16 % des emplois salariés ont un statut précaire en 2023 (intérim, contrats à durée déterminée ou d’apprentissage) [1], selon nos calculs d’après les données de l’Insee. Ce niveau est deux fois plus élevé que celui constaté dans les années 1980. La progression des emplois précaires été très forte du milieu des années 1980 à la fin des années 1990 : le taux de précarité est alors passé de 7 % à 13,8 % en 2000. Après une phase de stabilisation, il est à nouveau reparti à la hausse à la fin des années 2000, pour atteindre 16 % en 2017. Depuis, la précarité du travail semble se maintenir à ce niveau élevé [2].

Source : calculs du Centre d'observation de la société d’après l’Insee – © Observatoire des inégalités

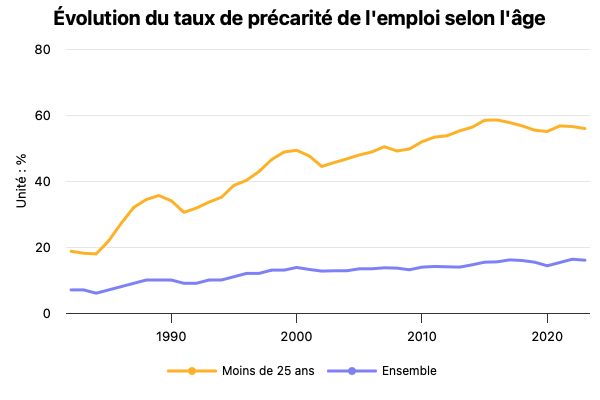

L’emploi salarié est toutefois loin d’être précarisé dans son ensemble. Les premiers concernés sont les peu diplômés et les jeunes. Chez les moins de 25 ans, le taux de précarité est passé de 19 % des salariés en 1982 à 49 % dès 1999. Il a depuis dépassé les 50 % pour atteindre même 59 % en 2016. Il a légèrement baissé à partir de 2017 et se situe désormais à 56 %. Nos données comprennent les contrats d’apprentissage : il s’agit bien d’emplois précaires car la durée de ce type de contrat est limitée ; mais, il est vrai, l’apprentissage s’inscrit dans le cadre d’une formation qui permet d’obtenir une qualification.

Source : calculs du Centre d'observation de la société d'après l'Insee – © Observatoire des inégalités

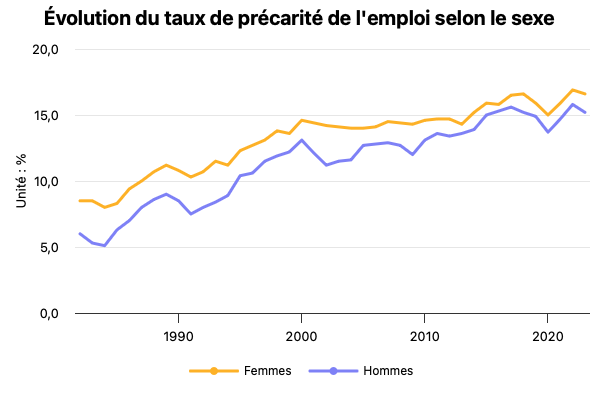

L’emploi précaire augmente chez les hommes comme chez les femmes. Si ces dernières sont plus souvent concernées (16,6 % contre 15,2 %), l’écart avec les hommes se resserre par rapport aux années 1980 et 1990.

Source : calculs du Centre d'observation de la société d'après l'Insee – © Observatoire des inégalités

La stabilisation du taux de précarité de l’emploi salarié depuis 2017 est étonnante. La baisse du chômage aurait dû entraîner une diminution du nombre de contrats courts au profit de ceux à durée indéterminée. Mais la baisse du nombre de demandeurs d’emploi est en réalité liée, pour partie, à une hausse considérable des contrats d’apprentissage.

Ce contenu vous intéresse ? Soutenez les travaux de l’Observatoire des inégalités.

La précarité de l’emploi a profondément modifié le marché du travail. En réduisant les horizons de vie, en empêchant notamment les jeunes de s’insérer durablement dans la société, elle nourrit les inquiétudes et les tensions sociales. Toute la question est de savoir comment on peut passer d’une baisse globale du nombre de demandeurs d’emploi, qui se prolonge depuis dix ans, à une amélioration de la qualité des emplois et particulièrement de la pérennité de leur statut.

Extrait de « La précarité du travail a été multipliée par deux en quarante ans », Centre d’observation de la société, septembre 2024.

Photo / © Unsplash

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)