Un accès au livre profondément inégal selon les milieux sociaux

47 % des ouvriers et employés ne lisent jamais de livre, contre 15 % des cadres supérieurs. De même, 48 % des cadres lisent au moins dix livres par an, contre 16 % des ouvriers et employés. Si les pratiques de lecture évoluent, les écarts entre catégories sociales demeurent importants.

Publié le 2 septembre 2021

https://www.inegalites.fr/Un-acces-au-livre-profondement-inegal-selon-les-milieux-sociaux - Reproduction interdite38 % de la population âgée de 15 ans ou plus n’a lu aucun livre en 2018. C’est le cas de 47 % des ouvriers et employés et de 30 % des professions intermédiaires, contre 15 % des cadres supérieurs, selon le ministère de la Culture. La part de la population qui ne lit pas est ainsi trois fois plus importante dans les catégories populaires que chez les cadres. Dans une grande partie des milieux populaires, le livre n’est pas présent, alors qu’il l’est souvent traditionnellement dans les milieux favorisés.

Ces inégalités sociales se retrouvent chez les lecteurs réguliers. 16 % des ouvriers et employés lisent au moins dix livres par an. Chez les cadres, la proportion est trois fois plus grande, à 48 %.

| Nombre de livres lus selon la catégorie sociale Unité : % | ||||

|---|---|---|---|---|

| Aucun livre | 1 à 10 livres | 10 livres et plus | Ensemble | |

| Ouvriers et employés | 47 | 37 | 16 | 100 |

| Professions intermédiaires | 30 | 34 | 36 | 100 |

| Cadres supérieurs | 15 | 37 | 48 | 100 |

| Autres | 41 | 31 | 28 | 100 |

| Ensemble | 38 | 33 | 29 | 100 |

Source : ministère de la Culture – Données 2018 – © Observatoire des inégalités

La lecture de livres recule, les inégalités sociales demeurent

La lecture de livres régresse dans la population depuis vingt ans, selon le ministère de la Culture, au profit d’autres loisirs et d’autres manières d’apprendre, en particulier via Internet. Les lecteurs de livres sont moins nombreux, particulièrement parmi les hommes et chez les jeunes. Toutes les catégories sociales et tous les niveaux de diplôme semblent touchés.

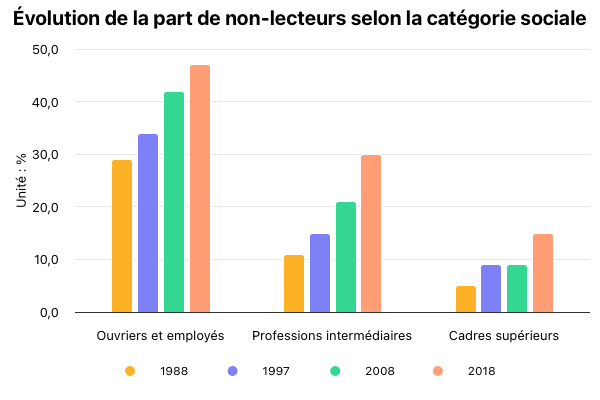

Qu’en est-il des inégalités sociales ? La part de ceux qui ne lisent jamais de livres a augmenté de 29 à 47 % chez les ouvriers et employés, entre 1988 et 2018 et de 5 % à 15 % chez les cadres. L’appartenance aux classes sociales supérieures ne va plus forcément de pair avec la familiarité avec le livre. Une petite fraction des cadres et des diplômés de l’enseignement supérieur ne lit jamais de livres, ce qui était très rare il y a trente ans. Cette évolution est pour partie liée au fait que la catégorie « cadres supérieurs » s’est considérablement élargie : leur part est passée de 10 % à 20 % de l’ensemble des emplois.

Il y a deux façons de mesurer l’évolution des inégalités entre catégories sociales. D’un côté, l’écart mesuré en points de pourcentage a augmenté. Il est passé de 24 points en 1988 (29 % pour les ouvriers et employés moins 5 % pour les cadres) à 32 points (47 % moins 15 %) trente ans plus tard. En valeur absolue, l’inégalité a donc augmenté. D’un autre côté, le rapport entre les catégories sociales est passé de 6 à 3 : en 1988, la part de non-lecteurs était six fois plus importante chez les ouvriers et employés que chez les cadres. En 2018, elle est trois fois plus grande. De ce point de vue, l’inégalité relative entre catégories sociales s’est résorbée à mesure que le fait de ne pas lire de livres devenait plus répandu.

Source : ministère de la Culture – © Observatoire des inégalités

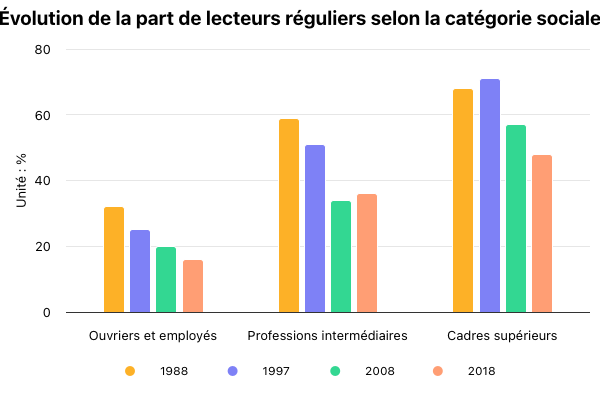

En parallèle, la part de lecteurs réguliers, qui lisent au moins dix livres par an, diminue dans toutes les classes sociales. Chez les cadres, elle a baissé de 20 points en 30 ans (de 68 % en 1988 à 48 % en 2018). Pendant ce temps, dans les ménages où la personne de référence est ouvrière ou employée, le recul est similaire, à hauteur de 16 points, de 32 % à 16 %. En 1998, on trouvait ainsi deux fois plus de lecteurs réguliers chez les cadres supérieurs que chez les ouvriers et employés. Trente ans plus tard, ils sont trois fois plus nombreux parmi les cadres que dans les catégories populaires. En même temps que la pratique de la lecture régulière de livres devient plus rare, elle tend à se concentrer en haut de la hiérarchie sociale.

Source : ministère de la Culture – © Observatoire des inégalités

L’inégal accès au livre ne doit pas être confondu avec la lecture dans son ensemble : de l’Internet à la messagerie électronique, en passant par la presse ou les bandes dessinées, la lecture prend d’autres formes, très diverses, qui ne sont pas comptées ici. Le livre est probablement moins qu’avant le passage obligé de l’accès à un diplôme de l’enseignement supérieur et à une position de cadre. Mais il reste l’une des formes de la transmission des inégalités dans une société où l’écrit n’a pas cédé la place à l’image et à la vidéo dans l’accès au savoir. Outre qu’elle permet d’enrichir son vocabulaire et de renforcer sa maîtrise de l’écrit, la lecture de livres donne accès à la culture des milieux les plus favorisés. Elle reste un puissant facteur de distinction sociale.

Photo / © Piano107 - Fotolia.com

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)