Parité : où sont les femmes ?

Dix ans après le vote de la loi sur la parité, en juin 2000, l’Assemblée et le Sénat restent des lieux essentiellement masculins. Seul un parlementaire sur cinq est une parlementaire. Extrait du magazine Acteurs publics.

Publié le 15 octobre 2010

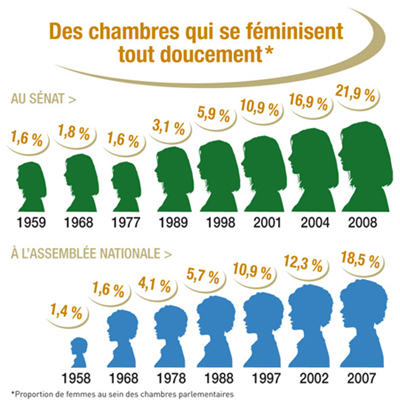

https://www.inegalites.fr/Parite-ou-sont-les-femmes - Reproduction interditeEn octobre 1945, les femmes ont fait leur entrée à l’Assemblée nationale. Elles étaient 33 au sein de ce premier contingent. Quarante-huit ans plus tard, aux législatives de 1993, elles étaient... 35 à obtenir un siège au Palais-Bourbon. Il a fallu attendre 1997 pour constater une progression significative – 63 élues –, qui faisait péniblement passer la proportion de députées au-dessus de 10 %. Quant au Sénat, jusqu’en 1989, les sénatrices se comptaient sur les doigts des deux mains. Là encore, les années 1990 ont permis une très légère évolution, 19 femmes siégeant au Palais du Luxembourg à l’issue du renouvellement de 1998. Et puis il y eut la réforme constitutionnelle de juillet 1999, venue stipuler que la loi “favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives”. Une réforme traduite dans la loi sur la parité du 6 juin 2000, qui vient de célébrer ses dix ans, sans avoir obtenu les effets escomptés au Parlement.

En rendant obligatoire la parité pour les scrutins de liste, la loi de 2000 a permis aux femmes de devenir aussi nombreuses que les hommes au Parlement européen, dans les conseils régionaux et dans les conseils municipaux de communes de plus de 3 500 habitants. Au Sénat, où une partie des sièges sont pourvus à la proportionnelle, les femmes bénéficient désormais d’une représentation certes modeste – 22 % après le renouvellement de 2008 –, mais supérieure à celle de l’Assemblée nationale.

Car c’est bien au Palais-Bourbon que le bât blesse sérieusement. Certes, en 2007, 107 femmes, soit un nombre record, ont été élues députées. Mais alors que la loi de juin 2000 prévoit des retenues sur la dotation publique à l’encontre des partis qui ne respectent pas l’obligation de présenter 50 % de candidats de chaque sexe à 2 % près, il apparaît que les formations politiques les plus importantes préfèrent payer plutôt que de viser à tout prix la parité. À l’issue des dernières législatives, le PS a écopé d’une “amende” de 500 000 euros et l’UMP a payé plus de 4 millions d’euros. Des sommes importantes, qui représentent respectivement, pour les deux plus grands partis français, 2,23 % et 12,41 % de leur financement public total...

Malus

Au printemps, une proposition de loi socialiste, portée par le député de Seine-Saint-Denis Bruno Le Roux, suggérait de supprimer purement et simplement toute dotation publique pour les partis ne respectant pas l’obligation de parité dans leurs investitures. Le texte a été rejeté par la majorité, en désaccord sur la méthode. Nouvelle rapporteure de l’Observatoire sur la parité entre les femmes et les hommes, la députée UMP de Seine-et-Marne Chantal Brunel (lire interview ci-contre) a déposé sa propre proposition de loi prévoyant un système de malus sur la dotation publique, calculée en fonction du nombre d’élues.

Dans cette nouvelle mouture, la pénalité s’appliquerait s’il y avait moins de 30 % de députées au sein d’une formation politique en 2012, moins de 40 % en 2017, moins de 50 % en 2022. Une évolution progressive inévitable, selon Chantal Brunel, qui estime que l’actuelle surreprésentation masculine, lourd héritage du passé, ne peut s’effacer “en un seul mouvement”. Et pourtant, malgré toutes ces prévenances, la députée a d’ores et déjà décelé “quelques réticences” à l’inscription de son texte à l’ordre du jour... Où sont les femmes ?

Xavier Gillet

Chantal Brunel “On ne peut pas passer à 50 % d’un coup” |

Cet article est extrait du magazine Acteurs publics.

© Image Observatoire des inégalités / Tous droits réservés

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)