L’Assemblée nationale ne compte quasiment plus de représentants des milieux populaires

À quand la parité sociale à l’Assemblée nationale ? Employés et ouvriers représentent presque la moitié de la population active et comptent pour huit fois moins parmi les député(e)s. Contrairement à la question du genre, la composition sociale intéresse peu, y compris dans les instances représentatives.

Publié le 24 mai 2023

https://www.inegalites.fr/L-Assemblee-nationale-ne-compte-quasiment-plus-de-representants-des-milieux - Reproduction interditeLes élections législatives de 2022 ont désigné huit ouvriers et 26 employés sur les 577 députés, soit 6 % de l’ensemble, alors que ces catégories représentent 45 % de la population active, selon l’Institut des politiques publiques [1]. À l’inverse, les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 70 % des élus, soit trois fois plus que leur part dans la population active (22 %).

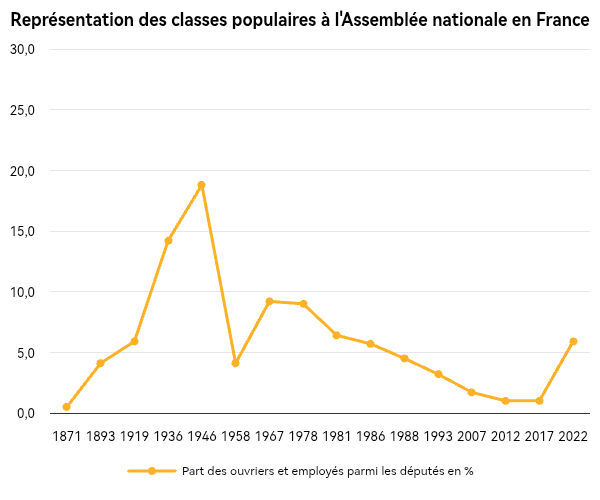

Les catégories populaires (ouvriers et employés) représentaient un peu moins de 20 % des députés lors de la première législature (1946-1951) de la IVe République, soit 98 députés sur 522, leur représentation la plus forte jusqu’à aujourd’hui et depuis la création de l’Assemblée nationale. Une situation due au score du parti communiste dans l’immédiat après-guerre.

Par la suite, la représentation des catégories populaires n’a cessé de se réduire, alors que cet ensemble constitue toujours environ la moitié de la population active. Seuls 1 % des députés sont ouvriers ou employés en 2012. On note une légère remontée en 2022, où leur part atteint 6 %.

| Origine sociale des députés Unité : % | ||

|---|---|---|

| Catégorie sociale des députés en 2022 | Part dans la population active en 2021 | |

| Agriculteurs | 1,9 | 1,5 |

| Artisans, commerçants et chefs d’entreprise | 8,7 | 6,5 |

| Cadres supérieurs | 69,5 | 21,6 |

| Professions intermédiaires | 12,3 | 24,7 |

| Employés | 4,5 | 26,2 |

| Ouvriers | 1,4 | 19,1 |

| Non renseigné | 1,7 | 0,5 |

| Ensemble | 100 | 100 |

Source : Institut des politiques publiques (IPP) et Insee. Nous avons compté les professionnels de la politique (conseillers des élus par exemple) parmi les cadres supérieurs. - © Observatoire des inégalités

Il est bien difficile, quand on vient d’un milieu populaire, d’accéder à l’Assemblée nationale. Pour être candidat, il faut appartenir aux réseaux du pouvoir et tisser des liens qui dépassent la sphère politique (amis, relations de travail, etc.), et aussi savoir et oser s’exprimer en public. Il faut également pouvoir consacrer de longues heures à la politique au-delà de son temps de travail, pour s’investir dans les réunions où les enjeux de pouvoir se décident. Les salariés les moins diplômés du secteur privé sont très défavorisés : en cas d’échec après un premier mandat de député, rien ne garantit leur avenir professionnel. Depuis l’effondrement du parti communiste, aucun grand parti n’a intégré une composante importante d’adhérents et de représentants issus du bas de l’échelle sociale.

Pas plus qu’une meilleure représentation des sexes, celle des catégories sociales ne garantit une politique plus juste. Mais le fait que les ouvriers et les employés ne puissent plus s’exprimer à l’Assemblée nationale devrait néanmoins préoccuper les commentateurs et, plus largement, la société. L’écart est considérable entre l’ampleur du débat suscité par le manque de femmes au Parlement et l’intérêt, presque inexistant, pour la question de la représentation des milieux populaires.

Source : Patrick Lehingue (données jusqu'en 2007), Institut des politiques publiques (à partir de 2012) – © Observatoire des inégalités

| Avertissement : des données à manier avec beaucoup de précaution |

|---|

| Les données sur la catégorie sociale des députés sont des ordres de grandeur. Les déclarations des députés eux-mêmes sont parfois imprécises. Les données publiées par l’Institut des politiques publiques ont été collectées par des chercheurs qui ont étudié les parcours de chaque député et retenu la profession principale occupée avant l’élection. Nous les utilisons à partir de 2012. |

Photo / Coucouœuf (Wikimedia Commons)

[1] « La fin du renouvellement ? Portrait social et politique des députés de la XVIe législature », Notes IPP n° 87, Institut des politiques publiques, Sébastien Michon et al., février 2023.

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)