Les privations matérielles en France

13 % des ménages des ménages déclarent devoir se priver d’un confort qui parait « normal » en France. Malgré la baisse du chômage, cette proportion ne diminue pas.

Publié le 4 décembre 2024

https://www.inegalites.fr/Les-privations-materielles-en-France - Reproduction interdite13,1 % des ménages étaient en situation de privation matérielle et sociale en 2023, selon l’Insee [1]. Pour construire cet indicateur, l’institut interroge la population à partir d’une liste de treize questions telles que « avez-vous des impayés de mensualités d’emprunt, de loyer ou de facture ? » ou « ne pouvez-vous maintenir votre logement à bonne température par manque de moyens financiers ? ». Un ménage est considéré en situation de privation s’il répond « oui » dans cinq cas au moins sur treize.

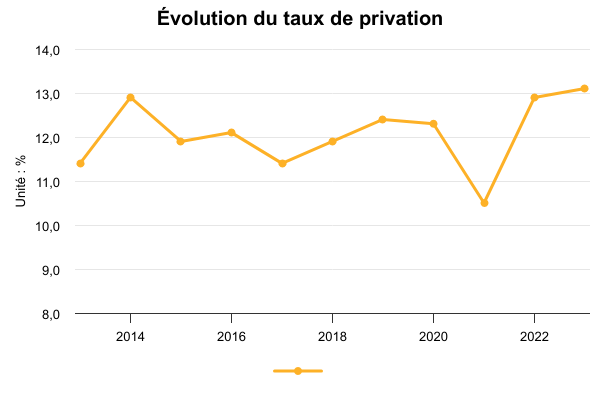

L’évolution de l’indicateur est difficile à interpréter, notamment parce que l’Insee a changé de méthode entre 2019 et 2020. Ceci dit, au cours des dernières années, le taux de privation est resté stable. Il était de 12,9 % en 2014, il est de 13,1 % en 2023. Malgré la baisse du chômage depuis 2015, le sentiment de privation évolue peu.

| Les privations en France Unité : % | |

|---|---|

| Proportion de ménages qui déclarent ne pas pouvoir, pour des raisons financières... | |

| Faire face à une dépense non prévue de 1 000 euros | 28,4 |

| Remplacer des meubles hors d’usage | 16,6 |

| Se payer une semaine de vacances dans l’année | 24,1 |

| Avoir une activité de loisirs payante régulière | 15,9 |

| Dépenser une petite somme librement | 12,5 |

| Chauffer suffisamment leur logement | 11,7 |

| S’acheter des vêtements neufs | 10,5 |

| Payer à temps les loyers, intérêts, factures | 9,4 |

| Manger de la viande, du poisson ou un équivalent végétarien tous les deux jours | 12,3 |

| Se retrouver régulièrement avec des amis ou de la famille autour d’un verre ou d’un repas | 6,6 |

| Posséder deux paires de chaussures | 3,4 |

| Se payer une voiture | 3,2 |

| Avoir accès à Internet à domicile | 1,3 |

Source : Insee – Données 2023 – © Observatoire des inégalités

Le détail des treize critères de privation est plus intéressant que l’indicateur global. Ainsi, 28,4 % de la population estime qu’elle ne pourrait pas faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros, ce qui en dit long sur les difficultés à épargner des catégories populaires. 16,6 % de la population indique ne pas avoir les moyens de remplacer un meuble hors d’usage et plus d’un ménage sur cinq déclare ne pas pouvoir partir en vacances une semaine dans l’année. La société de consommation et de loisirs est très loin d’être accessible à tous les milieux sociaux. Pour ceux qui demeurent à l’écart, la multiplication des messages appelant à consommer alimente un sentiment de frustration.

Dans l’enquête de l’Insee, environ 10 % de la population dit se priver d’éléments de base, comme chauffer suffisamment son logement, s’acheter des vêtements neufs ou ne pas pouvoir payer son loyer ou ses factures à temps. Ce niveau est finalement assez proche du taux de pauvreté au seuil de 50 % du niveau de vie médian, qui s’élève à 8 % de la population en 2022.

Les données sur les privations reflètent en partie la subjectivité des personnes interrogées et doivent être utilisées avec précaution. Ainsi, 3,4 % de la population dit ne pas avoir les moyens de posséder deux paires de chaussures, chiffre similaire à celui de ceux qui ne peuvent « se payer une voiture personnelle » (3,2 %), ce qui est pour le moins paradoxal. L’Insee a par ailleurs supprimé du questionnaire le fait de posséder un réfrigérateur, une télévision et un téléphone « car leur trop grande fréquence dans la population ne les rendait pas pertinents pour définir un état de privation matérielle ». En soi, l’adaptation au cours du temps de la liste des privations est significative de l’évolution des normes de consommation de la société.

Source : Insee – © Observatoire des inégalités

Photo / © Alexander Kirov, Unsplash

[1] « La part des personnes en situation de privation matérielle et sociale se stabilise à un niveau élevé », Insee Focus n° 330, 11 juillet 2024.

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)