Les Français se disent de moins en moins racistes

Alors que les discours de rejet des étrangers prennent toujours plus de place sur la scène médiatique, qu’en est-il des valeurs des Français ? Deviennent-ils de plus en plus racistes et xénophobes comme on peut souvent le lire ? Une analyse extraite du Centre d’observation de la société.

Publié le 8 avril 2025

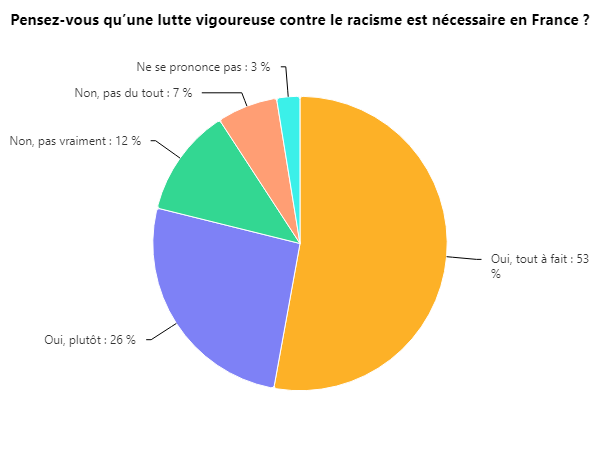

https://www.inegalites.fr/Les-Francais-se-disent-de-moins-en-moins-racistes - Reproduction interditeDans les sondages, les Français se disent massivement convaincus de la nécessité de combattre le racisme avec la plus grande énergie. À la question « pensez-vous qu’une lutte vigoureuse contre le racisme est nécessaire en France ? », ils répondent « oui » à plus des trois quarts, dont 51,8 % « oui tout à fait » et 27,5 % « oui plutôt ». Seuls 6,5 % répondent « non pas du tout », selon une enquête réalisée en 2023 pour le rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) [1].

Source : CNCDH – Données 2023 – © Observatoire des inégalités

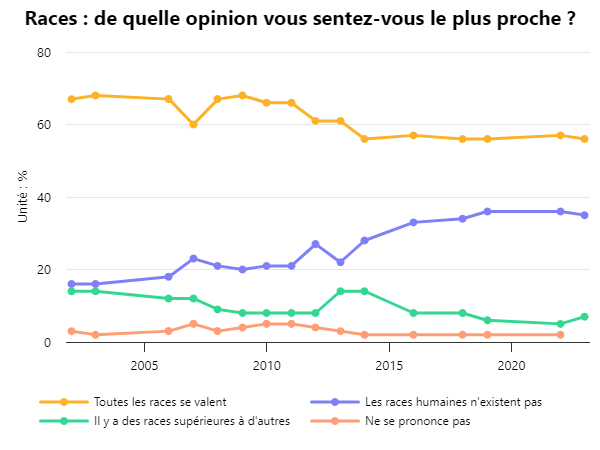

L’opposition au racisme a nettement progressé au cours des vingt dernières années. La part de personnes qui estiment qu’il existe des « races supérieures à d’autres » a été divisée par deux (de 14 % à 7 %). La proportion de celles qui pensent que « toutes les races se valent » a baissé entre la fin des années 2000 et le début des années 2010 et atteint 56 % en 2023. En contrepartie, le pourcentage de ceux qui pensent que les races n’existent pas a plus que doublé entre 2002 et 2019, de 16 % à 36 %. Il se maintient à ce niveau depuis.

Source : CNCDH – © Observatoire des inégalités

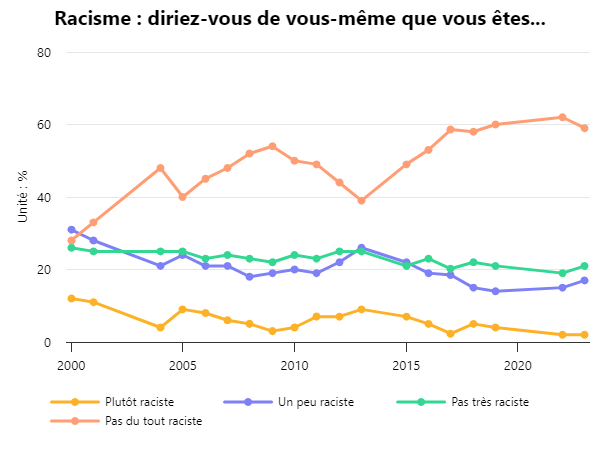

À la question « êtes-vous raciste vous-même ? », 60 % de la population indique « pas du tout », proportion qui fluctue entre 40 % et 50 % depuis le début des années 2000 et qui a nettement augmenté entre 2013 et 2017. La part de ceux qui répondent être « un peu » ou « plutôt » racistes a fait le chemin inverse en 20 ans. En 2003, plus de 10 % de la population se disait « plutôt raciste », en 2023 ils ne sont plus que 2 %.

Source : CNCDH – © Observatoire des inégalités

Ces chiffres ont des limites. On peut s’affirmer antiraciste dans une enquête et l’être en pratique, plus ou moins consciemment. Depuis 2017, la police et la gendarmerie enregistrent davantage d’actes à caractère raciste. La mesure du phénomène est difficile à établir, car on ne sait pas dire si cette évolution est liée aux actes racistes ou si ceux-ci sont mieux mesurés. Ces données constituent des moyennes qui masquent différentes réponses selon l’âge ou le milieu social par exemple. Quoi qu’il en soit, il reste un élément fort du point de vue des valeurs : sur longue période, l’acceptation des différences gagne du terrain.

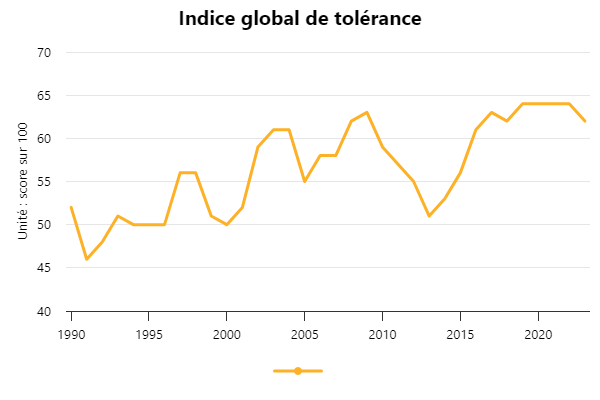

Pour aller plus loin et mesurer ce phénomène, le sociologue Vincent Tiberj a mis au point un indice global de tolérance qui fait la synthèse d’un ensemble de questions autour du racisme ou du rejet de l’autre [2], dont six ont été posées sur une durée de 20 ans. Hormis la baisse de 2012-2014, l’indice oscille depuis 20 ans autour de 60 sur 100, alors qu’il était inférieur dans les années 1990.

Source : Vincent Tiberj, rapport CNDCH – © Observatoire des inégalités

De nombreux facteurs influencent les enquêtes sur les valeurs. Comme l’a noté de longue date Vincent Tiberj [3], l’élévation du niveau de diplôme et le renouvellement générationnel poussent plutôt à l’ouverture. Le type de majorité politique joue : on déclare davantage de tolérance quand la droite gouverne et d’intolérance quand c’est le tour de la gauche, comme si les sondés voulaient modérer d’éventuels excès. La médiatisation a aussi un impact. « Ce sont moins les événements en tant que tels qui peuvent influer sur les opinions des individus, que la manière dont ils sont « cadrés » par les élites politiques, sociales et médiatiques. Les responsabilités de ces dernières sont donc particulièrement importantes pour donner le ton, imposer un récit dominant », écrit par exemple la CNCDH dans son rapport 2018. Les discours politiques, ceux des journalistes ou des experts, donnent le « ton » du moment, qui se traduit dans les enquêtes d’opinion, en influençant les plus hésitants.

Même si les réponses aux enquêtes sur les valeurs ont peu évolué en 2022 et 2023, le cadrage médiatique (notamment via les chaînes d’information en continu) est l’un des éléments de la réussite électorale de l’extrême droite en France. Pour autant, à l’évidence celle-ci repose sur des facteurs plus complexes que le seul rejet des étrangers, notamment sur des attentes fortes dans le domaine des inégalités sociales et du travail [4].

Extrait de « Les Français se disent de moins en moins racistes », Centre d’observation de la société, juillet 2024.

Affiche réalisée par Bryan Maillot, Ulrich Mimboe, Valens Lindor, Inès Bouzekri et Mansour Mamouni dans le cadre du Prix « Jeunesse pour l’égalité » - Lauréats 2014 de la catégorie 11-15 ans.

[1] « La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2023 », Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), Documentation française, juin 2024.

[2] Questions telles que : « Les musulmans sont-ils des Français comme les autres ? », « L’immigration est-elle la principale cause de l’insécurité ? », etc.

[3] Voir par exemple : « La crispation hexagonale », Vincent Tiberj, Fondation Jean-Jaurès, 2008.

[4] Il faut noter que les enquêtes sur les valeurs portent sur l’ensemble de la population et non uniquement les votants, mais l’abstention touche à la fois des catégories plutôt tolérantes vis-à-vis des étrangers (les jeunes) comme plutôt plus intolérantes (les moins diplômées).

© Tous droits réservés - Observatoire des inégalités - (voir les modalités des droits de reproduction)